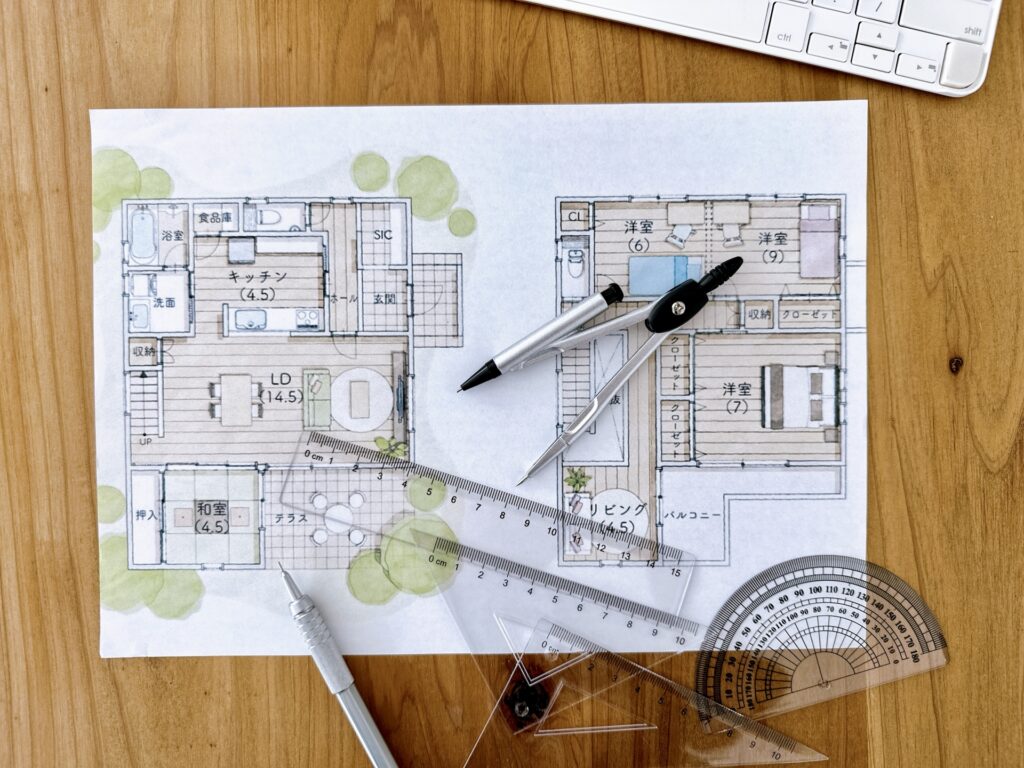

戸建ての家を建てる際、図面と実際の建物が一致しているかは非常に重要なポイントとなります。しかし、実際には多くのケースで図面との違いが発生してしまうことがあります。

この記事では、図面との違いが生じる原因やその対処法、さらには第三者機関による住宅診断の利用など、図面との違いに関する様々な情報を詳しく解説しています。

これから戸建ての家を建てる方や、既に建てた家で図面との違いに気づいた方にとって、有益な情報を提供することを目指しています。

- 建売住宅と図面の違いの原因とその重要性

- 施主検査の際の注意点と専門家の活用の意義

- ボイスレコーダーを使用する際のマナーとその効果

- 欠陥住宅の基準と図面との違いがもたらす可能性のある問題点

戸建ての図面と実際の建物が違うことは、多くの方が経験する問題です。このような場合、どのような対処法があるのでしょうか。また、どのような点に注意すべきなのでしょうか。この記事では、その疑問に答えていきます。

新築図面と違う場合の賠償

新築住宅の建築において、図面と実際の建物が異なる場合は、多くのホームオーナーが直面する懸念の一つです。この問題は、設計図や仕様書との不一致に起因することが多いです。例として、間仕切り壁の位置が設計図と異なる場合や、窓や柱の位置が変わっている場合などが考えられます。

図面と違った場合、無償での修正を要求する権利があります。しかし、施工業者が修正を拒否する場合や、施工業者の信頼性に疑問が生じる場合、修理費用や慰謝料に相当する損害賠償請求が可能となります。具体的には、損害賠償の額は、施工のミスによる家の価値の低下分や、再施工にかかる費用を基に計算されます。

一方、弁護士を通じての交渉や訴訟を検討する場合、弁護士費用が発生します。この費用は、一般的には数十万円から数百万円の範囲となることが多いです。そのため、修正や賠償の交渉に入る前に、十分な情報収集と専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

また、交渉の際には「弁護士に相談した」という事実を伝えることで、施工業者の対応が変わることも考えられます。このようなアプローチは、交渉の進行をスムーズにするための戦略として有効です。

引き渡し後の新築図面の違いとその対処法

新築の家を手に入れることは、多くの人々にとっての夢の一つです。しかし、その夢が現実となったとき、図面と実際の建物が異なることに気づくことは、新しい家の持ち主にとって大きなショックとなります。特に、引き渡し後にその違いを発見すると、対応が難しくなることも考えられます。

引き渡し後に発見した図面の違いの原因

引き渡し後に図面の違いを発見する主な原因は、施工中の変更や誤解、またはコミュニケーションの不足などが考えられます。例えば、施工中に予期せぬ問題が発生し、その場で変更が行われた場合や、施主と施工業者の間での認識の違いなどが原因となることがあります。

どのように対処すべきか

- 速やかな連絡: まず、違いを発見した場合は、速やかに施工業者に連絡をすることが重要です。その際、具体的な違いや問題点を明確に伝え、修正の要求を行います。

- 修正の要求: 図面と異なる部分が発見された場合、無償での修正を要求することができます。しかし、施工業者が修正を渋る場合や、施工業者を信頼できない場合は、修理費用や慰謝料に相当する損害賠償請求が考えられます。

- 弁護士の相談: 修正や損害賠償の交渉が難航する場合、専門家や弁護士の助言を求めることも一つの方法です。ただし、弁護士費用などの追加のコストが発生する可能性もあるため、その点も考慮する必要があります。

- 事前の確認の重要性: 引き渡し前にしっかりと確認をすることで、後からのトラブルを避けることができます。特に、図面や仕様書を基に、実際の建物との比較を行うことで、違いを早期に発見し、対応することができます。

新築図面の違いに関するブログ情報

現在の私は、インターネット上で数多くのブログや情報サイトを閲覧しています。特に新築の家に関する情報は、多くの人々が共有しており、その中でも「新築の図面と実際の家が違った」という経験についての情報が増えてきています。これらのブログや情報サイトを参考にすることで、自身が遭遇するかもしれない問題の解決策や、他の人々の経験談を知ることができます。

例えば、一部のブログでは、新築の家の図面と実際の建物が異なる原因や、そのような問題が発生した際の対処法について詳しく解説しています。また、図面の違いに気づいた際の具体的なアクションや、施工業者とのコミュニケーション方法など、実際の経験をもとにしたアドバイスも多く見受けられます。

一方で、ブログや情報サイトには、専門家や建築士による詳細な情報やアドバイスも掲載されています。これらの情報は、新築の家を建てる際の参考資料として非常に価値があります。特に、図面の違いに関する専門的な知識や、そのような問題が発生した際の法的な対応など、一般的なブログでは得られない情報を知ることができます。

このように言うと、新築の家の図面に関する情報は、ブログや情報サイトを通じて多岐にわたって提供されています。しかし、情報の信頼性や正確性を確認することは非常に重要です。そのため、情報を参考にする際は、複数の情報源を比較し、信頼性の高い情報を選ぶことが大切です。

新築の家の図面に関する情報やアドバイスを求める際は、専門家や建築士に直接相談することも一つの方法です。彼らは、長年の経験と知識を持っており、図面の違いに関する問題を的確に解決するためのアドバイスを提供してくれるでしょう。

基礎工事の図面

基礎工事は、家の土台となる部分であり、家全体の安全性や耐久性に直結する極めて重要な工程です。この段階で図面との違いが発生すると、家の寿命や安全性に大きな影響を及ぼす可能性が高まります。例えば、基礎の深さや部材の寸法、壁の厚みなどが図面と異なると、地震や強風時の耐久性が低下するリスクが考えられます。

実際に、基礎工事の段階での図面の違いは、後の工程や完成後の品質にも影響を及ぼすため、この時期の確認は特に重要です。具体的には、図面に記載されている基礎の深さや部材のサイズ、配置などを実際の施工と照らし合わせて確認することが求められます。

また、基礎工事の段階での図面の違いを発見した場合、速やかに施工業者との対話を行い、修正や再施工の方針を決定することが必要です。この際、修正にかかるコストや工期の変更、将来的なメンテナンスの必要性などをしっかりと確認し、最適な対応を取ることが大切です。

最後に、基礎工事の段階での図面の確認は、施主自身が行うだけでなく、専門家や第三者機関の意見も取り入れることで、より確実な確認が可能となります。専門家の意見を取り入れることで、施工の品質向上やトラブルの未然防止に繋がるでしょう。

外構工事の図面

外構工事は、住まいの第一印象を左右する重要な部分であり、住む人の生活スタイルや趣味、価値観を反映するエリアとも言えます。この工程での図面との違いは、後からの修正が難しく、またコストがかかるため、特に注意が必要です。

例えば、駐車場のサイズや位置が図面と異なると、車の駐車が難しくなるだけでなく、家の前の景観や使い勝手が大きく変わる可能性があります。また、庭のレイアウトや植栽の位置、敷石の配置など、細かい部分での違いは、日常の生活の中でのストレスや不便を生む要因となり得ます。

具体的な数字を挙げると、外構工事の図面の違いによる修正や再施工は、数十万円から数百万円の追加費用が発生することが考えられます。特に、高価な材料を使用している場合や、特殊な施工方法を要する場合は、修正コストが高額になるリスクがあります。

そのため、外構工事の段階での図面の確認は、施主自身が行うだけでなく、専門家や第三者機関の意見も取り入れることで、より確実な確認が可能となります。

専門家の意見を取り入れることで、施工の品質向上やトラブルの未然防止に繋がるでしょう。

施主検査時の図面

施主検査は、新築住宅の完成前に行われる最終的なチェックの機会となります。この検査を通じて、施主自身が図面と実際の建物を比較し、違いや不具合を確認することができます。しかし、施主検査の際には以下の点に特に注意が必要です。

施主自身が建築や設計に詳しくない場合、専門家や建築士と一緒に施主検査を行うことを強く推奨します。専門家の目線でのチェックにより、細かな違いや不具合を見逃すことなく確認することができます。また、図面の専門的な部分や建築用語に関する疑問点も、その場で解消することが可能となります。

施主検査の際には、確認した内容や指摘した点を詳細に記録しておくことが大切です。これにより、後日施工業者との間でトラブルが発生した場合に、具体的な根拠として使用することができます。また、ボイスレコーダーやカメラを使用して、検査の様子を記録するのも効果的です。

図面との違いや不具合を発見した場合、施工業者に対して修正を要求することができます。しかし、修正には時間や追加の費用がかかる場合があるため、その点も考慮しながら適切な対応を求めることが必要です。

また、修正後も再度チェックを行い、問題が解消されているかを確認することが大切です。

配管の図面

配管は、家の機能性を保つための重要な要素であり、特にキッチンやバスルームなどの水回りは日常生活において中心的な役割を果たします。配管図面は、これらの水回りの設備や排水の流れを示すもので、施工時にはこの図面を基に作業が進められます。

しかし、施工中や完成後に配管図面との違いを発見することは珍しくありません。例えば、排水の流れが図面通りでない場合、将来的に排水の詰まりや漏水の原因となる可能性があります。また、図面に示された位置と異なる場所に配管が設置されていた場合、リフォームや改修時に大きな手間とコストがかかることも考えられます。

実際の施工現場では、配管の取り回しや接続部の位置が微妙に変わることもあるため、完璧に図面通りになることは難しいこともあります。しかし、大きな違いや機能的な問題が生じるような違いは許容されるべきではありません。

このような違いを未然に防ぐためには、施工前に配管図面をしっかりと確認し、施工業者との打ち合わせを重ねることが大切です。

また、施工後も定期的に配管の状態をチェックし、異常があれば速やかに対処することで、長期的なトラブルを避けることができます。

建売住宅の図面

建売住宅は、一般的には設計図に基づいて建設され、その後に販売される住宅の形態を指します。多くの場合、購入者は完成した家を見学し、そのまま購入する流れとなります。このため、図面と実際の建物との間に違いがあるかどうかを確認する機会が少ないのが現状です。

しかし、建売住宅においても、図面は非常に重要な役割を果たします。図面には、家の構造や設備、配管の取り回し、電気の配置など、詳細な情報が記載されています。これらの情報は、将来的なリフォームや修繕を行う際の参考となるだけでなく、住宅の品質や性能を判断する上でも大切な要素となります。

例えば、断熱性能や耐震性能など、住宅の性能を示す情報は、図面に基づいて評価されることが多いです。また、図面には、使用されている建材や設備の詳細なスペックも記載されているため、これを基に家の耐久性やメンテナンスの必要性を判断することもできます。

そのため、建売住宅を購入する際には、完成した家を見学するだけでなく、図面もしっかりと確認することが推奨されます。もし、図面と実際の建物との間に違いや疑問点がある場合は、販売業者に確認を求めることで、後々のトラブルや不満を避けることができるでしょう。

戸建ての図面と実際の建物が異なる場合、その原因や対処法について知っておくことは非常に重要です。

このセクションでは、そのような場合の注意点や対処法について詳しく解説していきます。

図面と違う場合の無償修正要求

図面と実際の建物が異なる場合、無償での修正を要求する権利が施主にはあります。

しかし、全ての施工業者がすんなりとその要求に応じるわけではありません。事実、施工業者によっては修正を渋ることも考えられます。このような状況に直面した場合、法的な手段を考慮する前に、まずは施工業者との十分な交渉を試みることが推奨されます。

また、図面との違いを確認する際には、専門家の意見やアドバイスを取り入れることで、より確実な判断が可能となります。特に、施工業者との交渉時には、専門家や弁護士との相談経験を伝えることで、施工業者の対応が変わることも考えられます。

施工業者との信頼関係の重要性

施工業者との信頼関係は、家づくりの成功の鍵を握る要素の一つです。

図面と実際の建物が異なる場合やその他のトラブルが発生した際、信頼関係が築かれていると、双方の意見交換がスムーズに行われ、問題解決への道筋が見えやすくなります。信頼関係を築くためには、定期的なコミュニケーションはもちろん、契約の段階での細部の確認や、工事の進捗状況の共有など、透明性を保つ努力が必要です。

また、施工業者の過去の実績や口コミを確認することで、その業者の信頼性をある程度把握することができます。信頼関係を築くことで、万が一のトラブル時でも、双方が協力的な姿勢で解決策を模索することが期待でき、安心して家づくりを進めることができます。

注文住宅で図面が違う場合の原因について

注文住宅における図面の違いは、家を建てる際の大きな懸念事項の一つです。その原因は多岐にわたりますが、以下に主なものを挙げてみましょう。

- 持っている図面が違う: これは驚くべきことに、施主と施工業者、または現場監督が異なる図面を持っている場合があるためです。このような場合、施主は自分に渡された図面と、現場監督や実際に作業する業者の図面が一致しているかを確認する必要があります。

- 現場監督のチェックミス: 施主が頻繁に現場を訪れることができない場合、一部の施工業者では現場監督が十分に現地をチェックしていないことが考えられます。このような場合、監督責任が問われることとなり、施工業者に対して追及する必要があります。

- 打ち合わせの際の認識の違い: これは施主と施工業者の間でのコミュニケーションの不足や、打ち合わせの際の認識の違いが原因となることが多いです。具体的な要望や図面の詳細について、しっかりと打ち合わせを行い、確認を重ねることが大切です。

注文住宅で図面との違いを発見した場合、早期に気づき、施工業者に修正を依頼することが重要です。また、契約時や打ち合わせの際には、細かい部分までしっかりと確認し、疑問点や不明点を解消することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

記録の重要性とボイスレコーダー活用

打ち合わせやミーティングの際、口頭での情報交換はもちろん大切ですが、それだけでは後々の確認やトラブル時の対応が難しくなることがあります。ここで、記録の重要性が浮き彫りになります。

記録のメリット

- 情報の再確認: 打ち合わせの内容や細かい点を後から再確認することができます。これにより、認識の違いやミスを早期に発見することができます。

- トラブル時の証拠: 何か問題やトラブルが生じた場合、記録があることで事実関係を明確にし、解決を促進することができます。

ボイスレコーダーの活用(※事前に了承を得る)

ボイスレコーダーは、打ち合わせの際の記録ツールとして非常に有効です。特に、以下のようなメリットがあります。

- 手軽さ: 小型で持ち運びやすく、操作も簡単です。これにより、打ち合わせの場でも気軽に使用することができます。

- 高い再現性: 口頭でのやり取りをそのまま記録することができるため、情報の歪みや欠落が少なくなります。

しかし、ボイスレコーダーを使用する際には、相手方にその旨を伝え、了承を得ることがマナーとして求められます。記録を取ることの意義や目的を説明し、安心して打ち合わせを進めるための一環として活用しましょう。

図面と違う仕上がりは欠陥住宅?

図面と異なる仕上がりの家は、購入者にとって大きなストレスとなります。特に、その違いが住宅の品質や機能に影響を及ぼす場合、欠陥住宅としての判定が下される可能性が高まります。

欠陥住宅の基準

欠陥住宅とは、建築基準法や住宅品質確保促進法などの法律や、契約時の約束、一般的な建築標準に照らして、品質が低下している住宅を指します。具体的には以下のような状況が考えられます。

- 構造上の問題: 建物の耐震性や耐久性に関わる部分での不具合。

- 設備の不具合: 水回りや暖房設備など、生活に直結する部分でのトラブル。

- 仕上げの不備: 壁の塗装やフローリングの施工ミスなど、見た目に関わる部分での問題。

対応策と注意点

図面と異なる仕上がりが欠陥住宅と判定された場合、施工業者に修正や再施工を求めることができます。また、損害賠償の請求も可能ですが、その際には以下の点に注意が必要です。

- 証拠の確保: トラブルの原因や状況を明確にするため、写真や書類などの証拠をしっかりと確保しましょう。

- 専門家の意見: 欠陥の程度や修正の方法など、専門的な知識が必要な場合は、建築士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

最後に、欠陥住宅のトラブルは、早めの対応が求められます。違いを発見した際は、速やかに施工業者や専門家に相談し、適切な対応を取るよう心がけましょう。

注文住宅での図面相違の3つの対策

注文住宅の建築過程において、図面との相違は大きな問題となり得ます。そのため、事前の対策が不可欠です。以下に、図面の相違を未然に防ぐための3つの具体的な対策を詳しく解説します。

図面だけでは伝わりにくい部分も多いため、打ち合わせの際には3Dモデリングや模型を使用して、具体的なイメージをしっかりと共有することが重要です。これにより、施主と施工業者の間での認識のズレを最小限に抑えることができます。

施工中の現場を定期的に訪れることで、進捗状況をリアルタイムで確認することができます。特に、重要な工程の前後や、細部の仕上げ時期には、現場確認を行うことで、図面との相違や誤解を早期に発見し、迅速に対応することが可能となります。

建築に関する専門家や第三者機関による中立的な検査を受けることで、施工の品質を確保することができます。特に、構造や設備に関する部分では、専門的な知識を持つ者のチェックが不可欠です。

これらの対策を取ることで、図面との違いを最小限に抑えることができます。

第三者による住宅診断の利用

第三者機関による住宅診断は、図面との違いや潜在的な問題点を客観的に評価するための有効な手段となります。以下に、その詳細と利点を具体的に解説します。

第三者機関による住宅診断は、経験豊富な専門家によって行われます。これにより、一般の人が見落としがちな細かい部分や、専門的な知識を必要とする部分もしっかりと評価されます。

施工業者との関係性に左右されず、中立的な立場からの評価を受け取ることができます。これにより、図面との違いや施工の品質に関する真実の情報を得ることができます。

住宅診断を受けることで、早期に問題点を発見し、修正を求めることができます。これにより、後々の大きなトラブルや修復費用を防ぐことが可能となります。

第三者機関による住宅診断は、新築やリフォームを検討している方にとって、安心と信頼のための重要なステップとなります。

最後に記事のポイントをまとめます

- 建売住宅を購入する際、完成した家を見学するだけでなく、図面も確認することが推奨される

- 図面と実際の建物が異なる場合、その原因や対処法を知ることは重要

- 施主は無償での修正を要求する権利がある

- 一部の施工業者は修正を渋ることが考えられる

- 新築住宅の図面と実際の建物が異なる場合、設計図や仕様書との不一致が原因であることが多い

- 施工業者が修正を拒否する場合、損害賠償請求が可能

- 弁護士を通じての交渉や訴訟を検討する場合、弁護士費用が発生する可能性がある

- 注文住宅における図面の違いの原因は多岐にわたる

- 施主と施工業者、または現場監督が異なる図面を持つことが原因となる場合がある

- 現場監督が十分に現地をチェックしていない場合、監督責任が問われることがある

- 施主と施工業者の間でのコミュニケーションの不足や、打ち合わせの際の認識の違いが原因となることが多い